我老家在湖北省阳新县,那里青山绿水,土地肥沃,沟渠纵横,水量充沛,盛产水稻、小麦、红薯、油菜和五大家鱼,也算是鱼米之乡。

小时候,老家的山间到处是树木,树木间都是各种花草。田边到处是水渠,水渠里都是各种鱼虾。

每年三四月份,春雨之后,漫山苍翠。从父子山上的山涧里,流下来一条雪白的水链,一路倾泻到村口的小溪,流到富池镇的河口,直到长江,满耳都是哗啦啦的流水声。池塘稻田水渠几乎没有了界限,连成了白花花的一片汪洋,只偶尔有一两片绿草或者秧苗飘摇出水面,跟远山上翠绿的树叶一起努力地证明这里的春天。

这正是各种鱼产卵的季节,鲫鱼鲤鱼草鱼鲢鱼鲶鱼鳑鲏白条麦穗鱼之类的很多种鱼,会从涨满水的池塘里泛出到稻田里,或者从长江到富池镇的河口一路上溯到村边的小溪,再到稻田里。

雨稍微小了一些之后,站在稻田田埂,远远望去,凡看到秧苗之间泛起了波浪的地方,一定有一条鱼在那里游弋。

这个季节的雨后,村里的男人经常会打起赤脚挽起裤腿,穿着蓑衣戴上斗笠,拿着渔网扛上锄头,在田埂上游荡巡视,等待机会捉鱼。

一般情况下,一天下来,男人们都会在水田、水渠或者小溪里捉到一两条鱼回家,做成一顿佳肴。

但是,对于三喜、海安和我这些年纪小的孩子,一般都不会雨后立即就出去捉鱼。大人们怕水深危险,轻易不让我们出门。我们也拿不动农具,蓑衣太大不合身,斗笠戴在头上晃动不稳。

我们都是在雨后天晴了,水退了,才去斛鱼。那样安全,也省了啰嗦的雨具。

从低处把水舀起来,浇到高处,在老家方言里叫斛水,斛水捉鱼叫斛鱼。其实,我也不知道能不能写成斛鱼。斛是一种跟升、斗类似的容器,用这种容器浇水抓鱼,根据老家的口音,就意会成了斛鱼。

斛鱼的事情,一般都是由三喜组织和发起。三喜个子不高,长得精瘦,皮肤晒得黑黝黝的,剃着平头,显得很机灵,能出主意。他纠集起我们几个,说,水退了,走,去斛鱼。并且给我们分工:你回家拿锄头,你回家拿脸盆,我回家拿筛箕。

雨水从高处稻田往低处稻田流下来的时候,会在低处稻田入水处冲刷出一个水坑。水坑里就会有鱼。几块相连的稻田的侧边往往有一条水渠,用来给稻田排水或引水浇灌水稻。下雨后,这些水渠里也会有好多鱼。

我们喜欢选择水渠斛鱼,那里鱼多,也不损坏秧苗。

三喜首先动手,用锄头挖了泥土拦住水渠上游,把水止住,再在上游稻田田埂处挖开一个引水口,让水渠上游的水暂时分流向稻田。再把水渠下游也拦住一道堰。然后,我们就开始轮流用脸盆从水渠里把水斛出泥堰。

等水渠里的水剩得不多,各种鱼开始露出脊背开始乱串的时候,我们就兴奋起来,迫不及待地要下水捉鱼了。

水渠里往往会有鲫鱼鲤鱼草鱼泥鳅麦穗鱼沙虎鱼,还有时会有小虾螃蟹鳝鱼乌龟甲鱼之类的。

我们在狭窄的水渠间,用双手哗啦啦搅混浅水,水里各种鱼就会浮出头来或者更高地露出背脊,有气无力地游动。泥鳅和鳝鱼却会一直躲在泥里或水草里。

我们直接用手把大鱼捉起来,或者用筛箕把小鱼抄起来,最后还会翻开稀泥和水草,捧出泥鳅,掐出鳝鱼。各种鱼都被一起放到岸边的脸盆里。螃蟹和小甲鱼我们一般不捉,这些都咬手,又到处跑,脸盆里装不住。

水里也经常有红白相间的竹根蛇或者青背白腹的乌鳢蛇,令人十分紧张。我们一定会小心翼翼地用树枝或竹条将蛇打死,甚至会用锄头将蛇头挖下来,然后将蛇的身首分开各自远远地扔了。

水里还会有很多蚂蟥,经常吸在腿肚上。稍不注意,蚂蟥就会吸够了血撑大了肚子,变成中间鼓起两头尖细的形状,自动滚落下来,腿肚上就会有一个红伤口,慢慢渗出血来。我们不怕蚂蟥,只是痛恨蚂蟥吸血,就把蚂蟥捡起来,或者从腿肚上扯下来,扔在硬硬的沙土上,用脚板使劲搓揉,直到它变成软软的一小条,或者断成几节,不再动弹了为止。

如果闲得没事,可能还会找一根狗尾巴草,把蚂蟥套在草径一端上,另一端插到路边的土里,一直晒着,好几天之后再看到的时候,蚂蟥已经在草径上晒干缩成了黑色,完全看不出原来的样子了。

小时候,一点都不害怕蛇和蚂蟥,对这些都视而不见,不以为然。现在想起来,却令人毛骨悚然,头皮发麻。

捉完鱼,我们会立即用锄头挖开水渠里那两道泥堰,修补好上游稻田田埂的分流缺口。要不然,上游的水一直流入稻田,会把生产队里的稻苗淹死,惹上麻烦,生产队里下次就会不许我们拦水渠斛鱼了。

按照鱼的种类和大小,我们几个尽量均匀地把鱼分拣成几堆,分给各人。

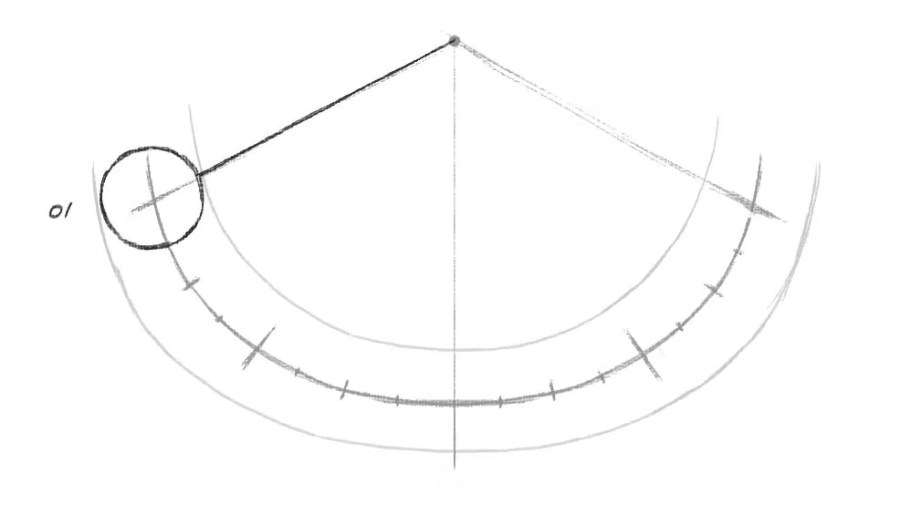

为了公平,三喜会安排一个人远远地趴在没水的田里或者拐角的山墙上,躲起来,其他人都在鱼堆边上。然后三喜随意指着一堆鱼,问:这是谁的?躲在远处的人,就会随意地说出几个人中的一个名字,那堆鱼就归这个人了。

这个分配办法既公开又透明,想出的人,真是了不起。

我们把鱼拿回家,当天晚上,家里人就可以好好吃一顿。

我上初中之后,直到参加工作,就没怎么回老家。尤其是三四月份下春雨的季节,从来没有回过老家,也就再也没有斛过鱼了。

2019 年 8 月份,单位放高温假,我回到了老家。

到家的第二天上午,在村边的路上碰见了三喜和光树大哥。三喜皮肤仍然黑黝黝的,头发凌乱。跟以前相比,三喜多了一副老态。

我跟三喜打招呼:你在屋里啊?(你在家啊?)

他嗯了一声。

光树大哥看着我,问三喜:你还认得他不哦?

三喜回答说:我何样不认得?认得,认得,当然认得。细时候,每日一路去斛鱼。(我怎么不认识?认得,认得,当然认得。小时候,每天一起去斛鱼。)

三喜接着问我,你去做咩野?(你去干什么?)

走一哈,看一哈。我说。

第三天,我跟老三说,想去钓鱼。早上,我们带了两根鱼竿,说去远山的水库。

走在村边的路上,又碰见三喜。他看到我们的鱼竿,知道是去钓鱼,摇摇头,说:以前,田里到处是鱼,斛干了就能捉到好多鱼。哎哟,现在,哪有鱼哦?只有蛮远的水库那有鱼,只能钓。

我说,是啊。

看来,三喜大概也很多年没有斛鱼了。

路的左右两边都是水田,水田田埂边上小时候斛鱼的水渠已经被泥沙填满,长满了蒿草。田埂下即使有些水坑,但是都被泥沙和杂草覆盖,没有了水,水蛇和蚂蟥都看不到,更别说鱼虾了。

其实,整个水田也覆盖满了泥沙或杂草,几乎成了旱地。我想,春季大雨的时候,即使有雨水从水田上头的池塘溢出,水田里也不再能存得住水,泛出的鱼也不会停留在水田里了。听说,富池口早已拦了水闸,长江里的鱼也不会上溯到村边的小溪里了。

到了钓鱼的水库,我看见水库里存水不多,露出了水下的山石,水面和堤坝之间,是一大圈弯曲绵延的砂石,甚至没有杂草。水面十分浑浊,跟北京周边的一些养鱼池塘一般,完全不是小时候那种清澈的样子。

我突然对钓鱼没有了一点兴致。

老家的田野里,水几乎没有了,鱼几乎没有了,也没有人斛鱼了。

(2019 年 10 月 2 日于北京)